La saison est d’une richesse opulente au Petit Palais. Alors qu’y sont présentées les pièces du fondateur de la haute couture parisienne, Charles Frederick Worth, l’exposition « Dessins de bijoux. Les secrets de la création » du 1er avril au 20 juillet 2025 vient parallèlement révéler pour la première fois au grand public les archives de ses joyaux les plus éclatants, jusqu’à présent terrés dans le noir.

Le Petit Palais propose à ses visiteurs en ce début d’été une croisière de haute culture où peuvent se croiser haute joaillerie et haute couture. Dans une perspective originale moins attendue, nous avons choisi l’itinéraire du grand luxe pour déceler les secrets d’un savoir-faire français discret mais néanmoins des plus intrigants.

Le dessein de ces dessins apparaît cristallement clair : comment, en effet, se présentent-ils comme un art à part entière ? À travers une pluralité angulaire des sources, de leurs textes explicatifs rigoureusement construits, le visiteur sort heureux, repu de connaissances nouvelles et dans un état de parfaite extase, encore aveuglé par la beauté indéfinissable des œuvres picturales et des nombreuses versions gemmales finales.

La saison est d’une richesse opulente au Petit Palais. Alors qu’y sont présentées les pièces du fondateur de la haute couture parisienne, Charles Frederick Worth, l’exposition « Dessins de bijoux » du 1er avril au 20 juillet 2025 vient parallèlement révéler pour la première fois au grand public les archives de ses joyaux les plus éclatants, jusqu’à présent terrés dans le noir.

Le Petit Palais propose à ses visiteurs en ce début d’été une croisière de haute culture où peuvent se croiser haute joaillerie et haute couture. Dans une perspective originale moins attendue, nous avons choisi l’itinéraire du grand luxe pour déceler les secrets d’un savoir-faire français discret mais néanmoins des plus intrigants.

Le dessein de ces dessins apparaît cristallement clair : comment, en effet, se présentent-ils comme un art à part entière ? À travers une pluralité angulaire des sources, de leurs textes explicatifs rigoureusement construits, le visiteur sort heureux, repu de connaissances nouvelles et dans un état de parfaite extase, encore aveuglé par la beauté indéfinissable des œuvres picturales et des nombreuses versions gemmales finales.

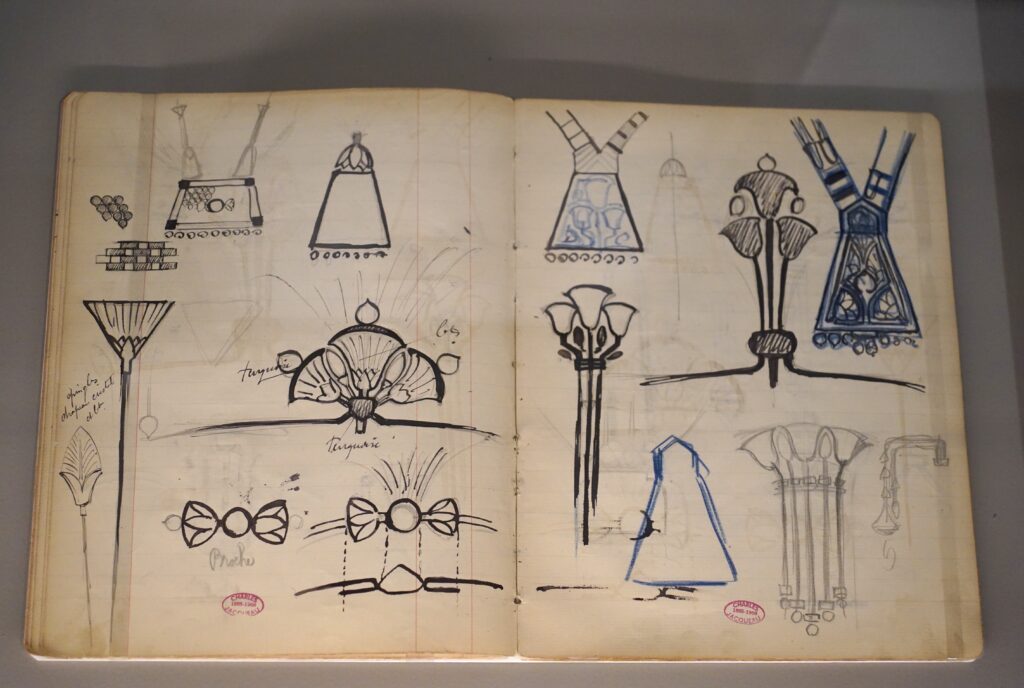

Les archives de l’exposition se concentrent sur cette explosion historique des maisons de haute joaillerie dès la seconde moitié du 19e siècle, où le rayonnement international de ce savoir-faire du luxe français se matérialisera sur l’éminente place Vendôme. S’y sont installés les noms les plus connus, Boucheron, Chaumet, non loin, Cartier, rue de la Paix, ainsi que d’autres références étrangères. Aux formes et couleurs foisonnantes, elles peuvent être signées des grands concepteurs de ce temps, par exemple, Eugène Grasset (1845-1917) pour Vever Frères, Pierre-Georges Deraisme (1859-1932) et René Lalique (1860-1945), Charles Desrosiers (1865-1927) pour Fouquet, Charles Jacqueau (1885-1968) pour Cartier. Porteur de l’histoire des diverses collections de joaillerie, plus évocateur que la photographie, le dessin est le médium de fabrication de bijou irremplaçable. Outre le brouillon ou croquis d’étude, il est porteur de codes artisanaux. Réalisé à l’échelle réaliste première, il doit suggérer les volume, taille et couleur des pierres ainsi que les effets de lumière, qui flamboieront sur l’objet délicat une fois achevé. L’auteur projette ainsi sur le papier translucide gouaché toute la grâce et la finesse dont le bijou sera imprégné. Lestées d’un poids historisant, ces feuilles n’en sont pas moins notables pour faire renaître, par la main de nouveaux créateurs un siècle plus tard, d’anciennes maisons de leurs cendres, telle celle du bijoutier Léon Rouvenat – hautement médaillé sous le Second Empire – qui disparaît à la lueur de la Première Guerre Mondiale.

Les archives de l’exposition se concentrent sur cette explosion historique des maisons de haute joaillerie dès la seconde moitié du 19e siècle, où le rayonnement international de ce savoir-faire du luxe français se matérialisera sur l’éminente place Vendôme. S’y sont installés les noms les plus connus, Boucheron, Chaumet, non loin, Cartier, rue de la Paix, ainsi que d’autres références étrangères. Aux formes et couleurs foisonnantes, elles peuvent être signées des grands concepteurs de ce temps, par exemple, Eugène Grasset (1845-1917) pour Vever Frères, Pierre-Georges Deraisme (1859-1932) et René Lalique (1860-1945), Charles Desrosiers (1865-1927) pour Fouquet, Charles Jacqueau (1885-1968) pour Cartier. Porteur de l’histoire des diverses collections de joaillerie, plus évocateur que la photographie, le dessin est le médium de fabrication de bijou irremplaçable. Outre le brouillon ou croquis d’étude, il est porteur de codes artisanaux. Réalisé à l’échelle réaliste première, il doit suggérer les volume, taille et couleur des pierres ainsi que les effets de lumière, qui flamboieront sur l’objet délicat une fois achevé. L’auteur projette ainsi sur le papier translucide gouaché toute la grâce et la finesse dont le bijou sera imprégné. Lestées d’un poids historisant, ces feuilles n’en sont pas moins notables pour faire renaître, par la main de nouveaux créateurs un siècle plus tard, d’anciennes maisons de leurs cendres, telle celle du bijoutier Léon Rouvenat – hautement médaillé sous le Second Empire – qui disparaît à la lueur de la Première Guerre Mondiale.

L’ingéniosité particulière d’une superposition de couches de différents papiers, translucides, colorés, s’ouvre aux jeux de lumière, de transparence et de couleurs, qui font de cette représentation issue de l’imaginaire un petit joyau plat prêt à faire rêver. Les traits de crayon graphite ombrants et les éclats de gouache éclatants, d’influence antique, classique ou moderne, semblent vouloir fortement ressortir de leur écrin. À ce plaisant éveil oculaire certain, la beauté graphique de ces ouvrages pousse le dessin de bijou à répondre aux critères de l’art. Le dessin et ses divers croquis témoignent d’une recherche singulière qui précède chaque réalisation matérielle. Il incarne l’expression d’un idéal esthétique, d’où l’idée précise de l’objet ne peut surgir que dans l’acte et le tracé purement créatif. Quel est, de surcroît, cet acte de l’art ?

« ἡ τέχνη μιμεῖται τὴν φύσιν » [1]

« L’art imite la nature » selon Aristote. Les deux créateurs René Lalique et Pierre-Georges Deraisme suivent ce précepte à la lettre. Pénétrés d’une observation dignement scientifique de la faune et la flore, c’est la beauté de leurs bijoux qui vient réfléchir en miroir celle de la nature. À travers des interprétations aussi fantasques que très réalistes, l’art nouveau pose également son empreinte sur l’histoire de la haute joaillerie française.

L’ingéniosité particulière d’une superposition de couches de différents papiers, translucides, colorés, s’ouvre aux jeux de lumière, de transparence et de couleurs, qui font de cette représentation issue de l’imaginaire un petit joyau plat prêt à faire rêver. Les traits de crayon graphite ombrants et les éclats de gouache éclatants, d’influence antique, classique ou moderne, semblent vouloir fortement ressortir de leur écrin. À ce plaisant éveil oculaire certain, la beauté graphique de ces ouvrages pousse le dessin de bijou à répondre aux critères de l’art. Le dessin et ses divers croquis témoignent d’une recherche singulière qui précède chaque réalisation matérielle. Il incarne l’expression d’un idéal esthétique, d’où l’idée précise de l’objet ne peut surgir que dans l’acte et le tracé purement créatif. Quel est, de surcroît, cet acte de l’art ?

« ἡ τέχνη μιμεῖται τὴν φύσιν » [1]

« L’art imite la nature » selon Aristote. Les deux créateurs René Lalique et Pierre-Georges Deraisme suivent ce précepte à la lettre. Pénétrés d’une observation dignement scientifique de la faune et la flore, c’est la beauté de leurs bijoux qui vient réfléchir en miroir celle de la nature. À travers des interprétations aussi fantasques que très réalistes, l’art nouveau pose également son empreinte sur l’histoire de la haute joaillerie française.

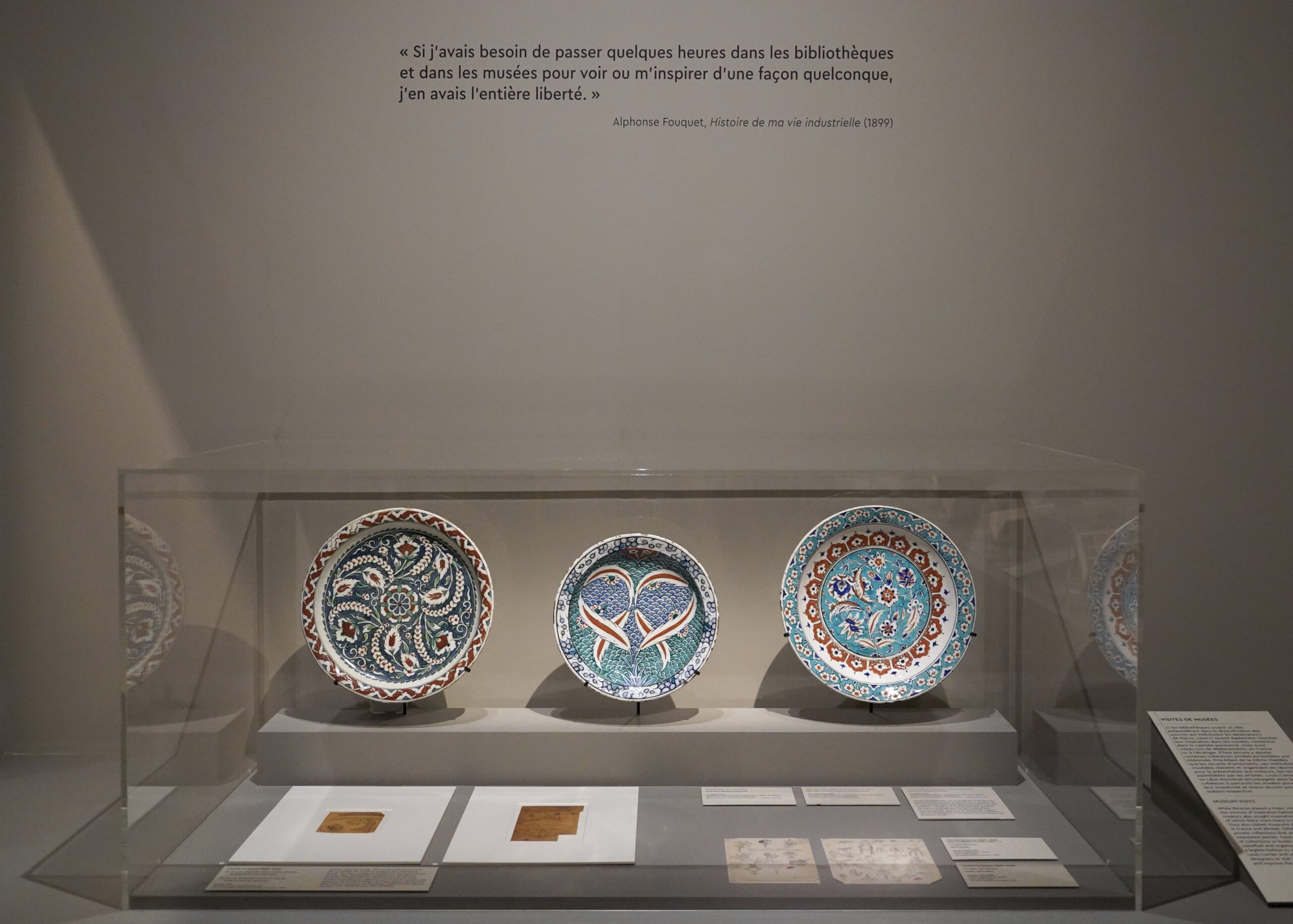

Mais l’esprit des anciens demeurent. Entre autres, la Grammaire de l’ornement[2] ouvre ses ribambelles de motifs anciens et orientaux aux artistes alors influencés par les démarches typiquement encyclopédiques du 19e siècle. L’orientalisme, un des grands mouvements artistiques de l’époque, influe sur les méthodes de composition et d’ornement du bijou, nouveau réceptacle d’une réception innovante des codes séculaires.

« Innover, c’est conserver en modifiant. […] Voilà pourquoi il est nécessaire de voir beaucoup avant de produire ; c’est ainsi que le plus grand génie isolé du reste du monde ne trouverait absolument rien dans son imagination. », Eugène Grasset [3]

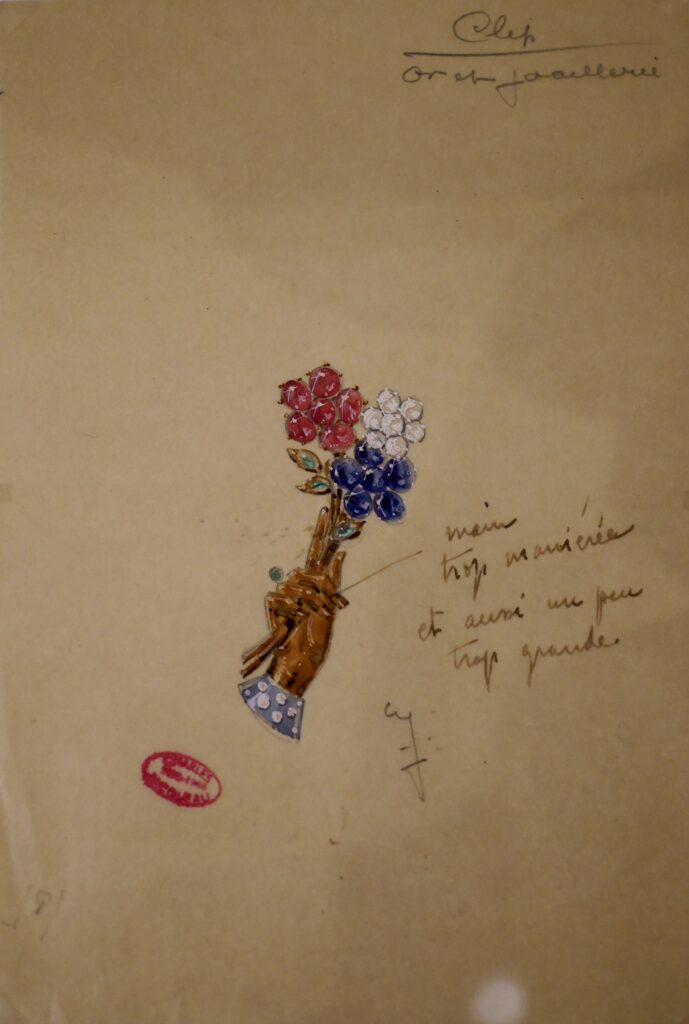

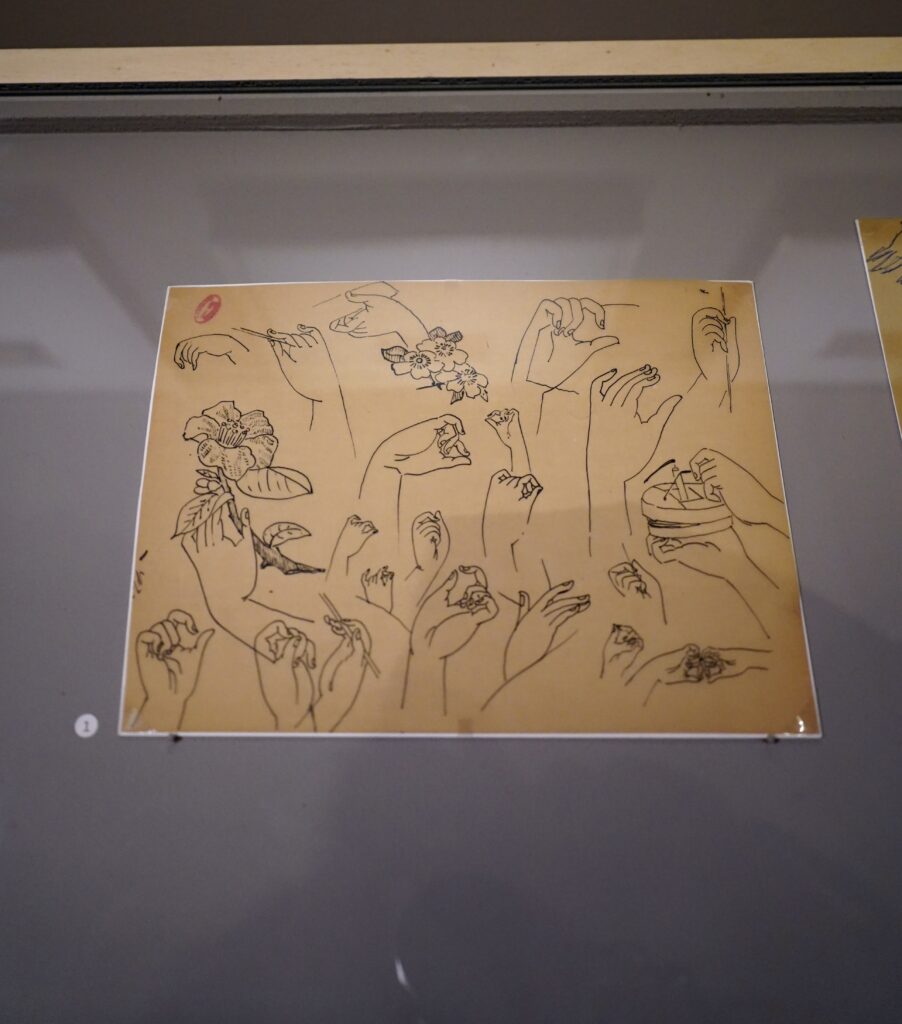

La création de l’idée sur des supports variés, esquisse, dessin, gouaché, reflète autant la pluralité que sa matérialisation au regard des différents corps de métier impliqués, modeleur, graveur, ciseleur, reperceur, émailleur, joaillier, sertisseur, enfileur, polisseur. La précision de l’œuvre papier, harmonisant les gammes riches les plus rares, platine, saphirs, émeraudes, rubis, diamants, démontre que le dessinateur, au cœur de ce long processus créatif, doit rapidement se faire comprendre par le directeur, l’atelier, les clients. Les annotations sur certains gouachés [4] ajoutent une lecture supplémentaire d’interprétation et démontrent que passer de l’idée à la réalité n’est pas chose aisée. C’est un balancement constant, un dilemme perpétuel, entre artiste et employeur, art et industrie, idéal et réel, fantaisie et possible.

Mais l’esprit des anciens demeurent. Entre autres, la Grammaire de l’ornement[2] ouvre ses ribambelles de motifs anciens et orientaux aux artistes alors influencés par les démarches typiquement encyclopédiques du 19e siècle. L’orientalisme, un des grands mouvements artistiques de l’époque, influe sur les méthodes de composition et d’ornement du bijou, nouveau réceptacle d’une réception innovante des codes séculaires.

« Innover, c’est conserver en modifiant. […] Voilà pourquoi il est nécessaire de voir beaucoup avant de produire ; c’est ainsi que le plus grand génie isolé du reste du monde ne trouverait absolument rien dans son imagination. », Eugène Grasset [3]

La création de l’idée sur des supports variés, esquisse, dessin, gouaché, reflète autant la pluralité que sa matérialisation au regard des différents corps de métier impliqués, modeleur, graveur, ciseleur, reperceur, émailleur, joaillier, sertisseur, enfileur, polisseur. La précision de l’œuvre papier, harmonisant les gammes riches les plus rares, platine, saphirs, émeraudes, rubis, diamants, démontre que le dessinateur, au cœur de ce long processus créatif, doit rapidement se faire comprendre par le directeur, l’atelier, les clients. Les annotations sur certains gouachés [4] ajoutent une lecture supplémentaire d’interprétation et démontrent que passer de l’idée à la réalité n’est pas chose aisée. C’est un balancement constant, un dilemme perpétuel, entre artiste et employeur, art et industrie, idéal et réel, fantaisie et possible.

[1] Voir Aristote, Physique, 194a 11.

[2] Voir Owen Jones, Grammaire de l’ornement, Londres, 1856

[3] Voir Eugène Grasset, Méthode de composition ornementale, Paris, 1905

[4] Par exemple : « Après quelques tâtonnements, le motif de la main, étudié à plusieurs reprises par Charles Jacqueau, trouve sa place dans ce projet de broche clip, accompagné d’une gerbe de fleurs. Évoquant davantage les modèles des photographies des années 1940 que les estampes japonaises, ce dessin est retoqué. La main est jugée « trop maniériste » : l’influence de la source est encore trop sensible, et la simplification est insuffisante pour le langage visuel épuré de la Maison Cartier. », Exposition « Dessins de bijoux », Petit Palais, 2025, commissariat général, Annick Lemoine, commissariat scientifique, Clara Roca. Voir Jacqueau, « Broche clip », crayon graphite, encre noire et gouache sur papier translucide, années 1940, Paris, Petit Palais, Donation famille Jacqueau, 1998 ; Jacqueau, « Études de mains », encre noire sur papier translucude, années 1910-1920